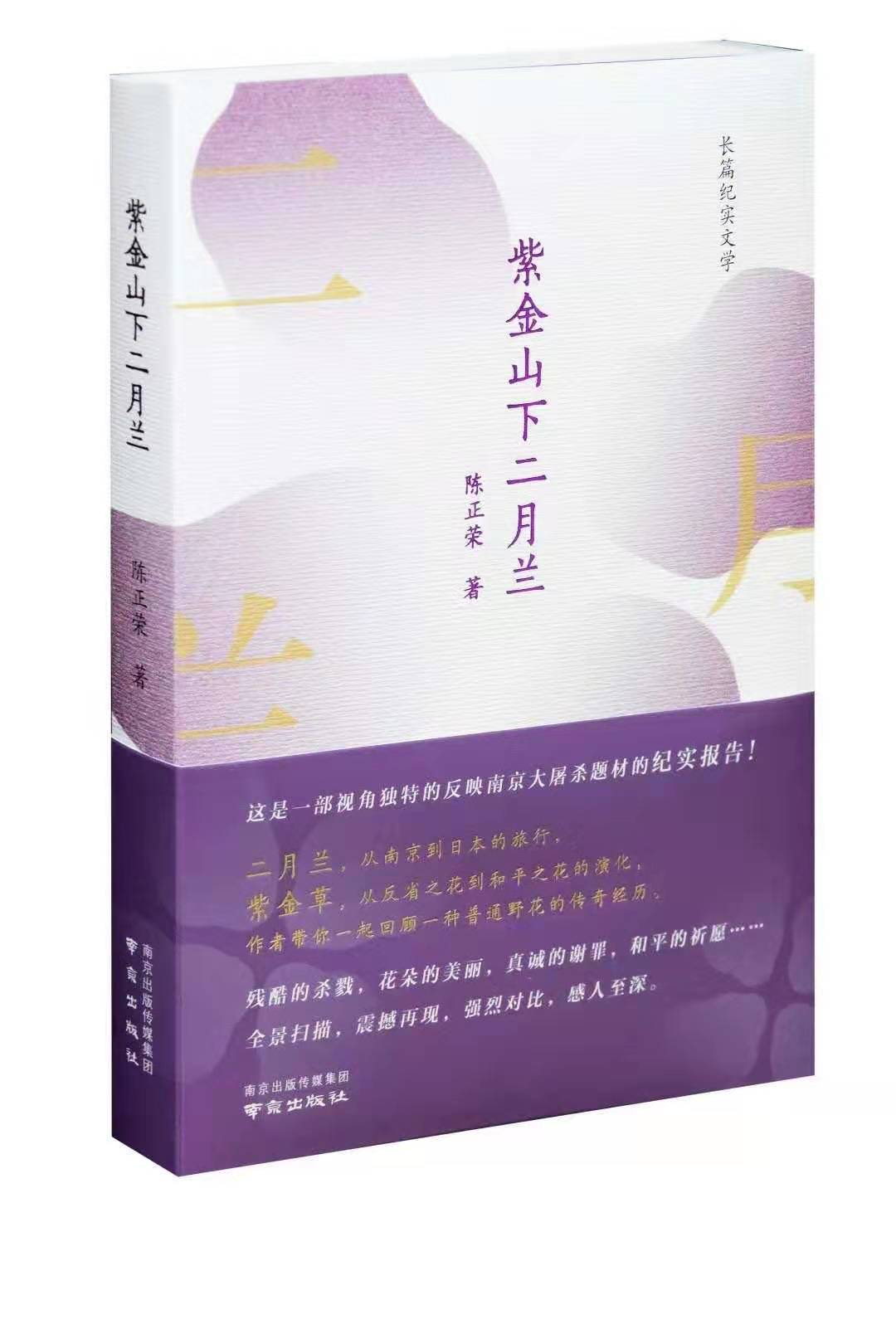

“花的种子哟,来自大海的彼岸。带着期待哟,在这里生根开花。和平的花,紫金草!和平的花,紫金草!”12月12日下午,向往和平的歌声从南京凤凰云书坊飘出。由南京作家陈正荣创作的《紫金山下二月兰》在这里首发,这本长篇纪实文学讲述了南京“二月兰”东渡日本的故事,再现了一段传播和平与爱的心灵之旅。

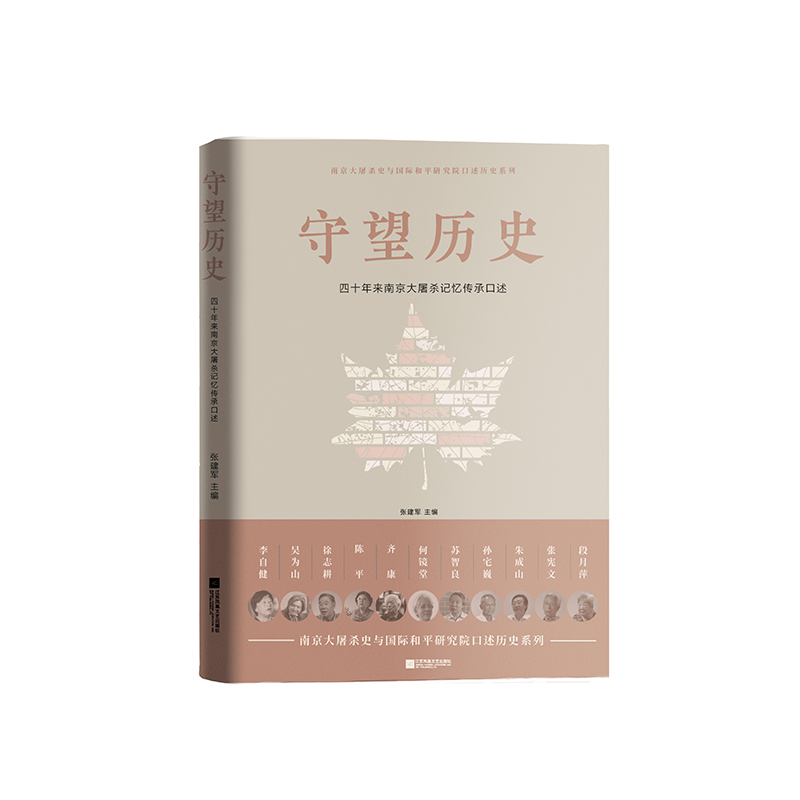

而在此之前的12月9日,“不忘历史 共铸和平”2019系列新书首发仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行。《守望历史:四十年来南京大屠杀记忆传承口述》《南京大屠杀史实展》(英文版 日文版)等九种反映南京大屠杀历史、传递中国人民和平理念的新书与读者见面。

今天是第6个南京大屠杀死难者国家公祭日。每年的公祭日前后,都会有多种以南京大屠杀为题材的图书问世。这些主题图书在记录悲怆历史的同时,也向世界传递着中日两国人民铭记历史、珍爱和平的愿景。

唱响紫金草,珍爱和平之花

二月兰,原为南京东郊生长的一种普通的野花。早春时节,二月兰成片在南京东郊盛放,紫色的花海吸引着人们流连忘返。就是这朵野花,承载着南京大屠杀惨痛的记忆和两国人民对和平的祈愿。

1939年春天,侵华日军卫生材料厂厂长山口诚太郎在南京期间,目睹了侵略战争给南京城、南京人造成的创伤,临走时在紫金山下采集了二月兰花种,带回日本,并起名“紫金草”。山口诚太郎怀着对战争的反省与对和平的祈愿,与家人及邻居几十年来致力于推广此花,如今,紫金草已在日本许多地方生根、开花……

被“紫金花”所打动,日本和平人士大门高子女士将这个故事改编成合唱组曲《紫金草的故事》,并在日本成立了紫金草合唱团,吸引了一千多名爱好和平人士参与,合唱团经常在日本东京、京都等地演唱。2001年,紫金草合唱团首次来南京演出,至今已经在中国各地演出一千多场。从2014年第一个国家公祭日开始,紫金草合唱团每年都会派团员来南京参加公祭活动。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长张建军说:“紫金草,二月兰,和平之花。我们应该借助这个形象的花语,铭记那段惨痛的历史,唤起更多世人的关注。”出版紫金草系列丛书,成立紫金草志愿者服务队,举办紫金草国际和平学校,开设紫金草和平讲堂,向南京大屠杀期间救助过南京人的国际友人颁发紫金草和平纪念章……如今,二月兰(紫金草)已成为和平的符号,在中日两国爱好和平的人民心中生根发芽,蓬勃生长。

资深媒体人、南京市文联签约作家陈正荣对“二月兰”的故事跟踪了二十年,他多次前往日本,采访了山口诚太郎的后人以及组建紫金草合唱团的大门高子等爱好和平人士,并以二月兰东渡日本的故事为题材,写成长篇小说《紫金草》。此次,他又以纪实文学的形式,用这本20多万字的《紫金山下二月兰》细细回溯“二月兰”的动人故事,期望中日两国世代友好和平。

不管在日本还是在中国,大门高子女士始终佩戴着紫金草徽章,“紫金草与和平文化”分享会上,她激动地说,历史是不能遗忘的,我们歌唱紫金草,就是要让更多的人记住历史,同时表达对和平的祈愿。南京大学历史学院院长张生教授说,在第六个国家公祭日前夕,回顾二月兰(紫金草)东渡日本的和平之旅,是对历史的尊重,也是对遇难同胞的深切缅怀。

亲历者口述,再现和平记忆

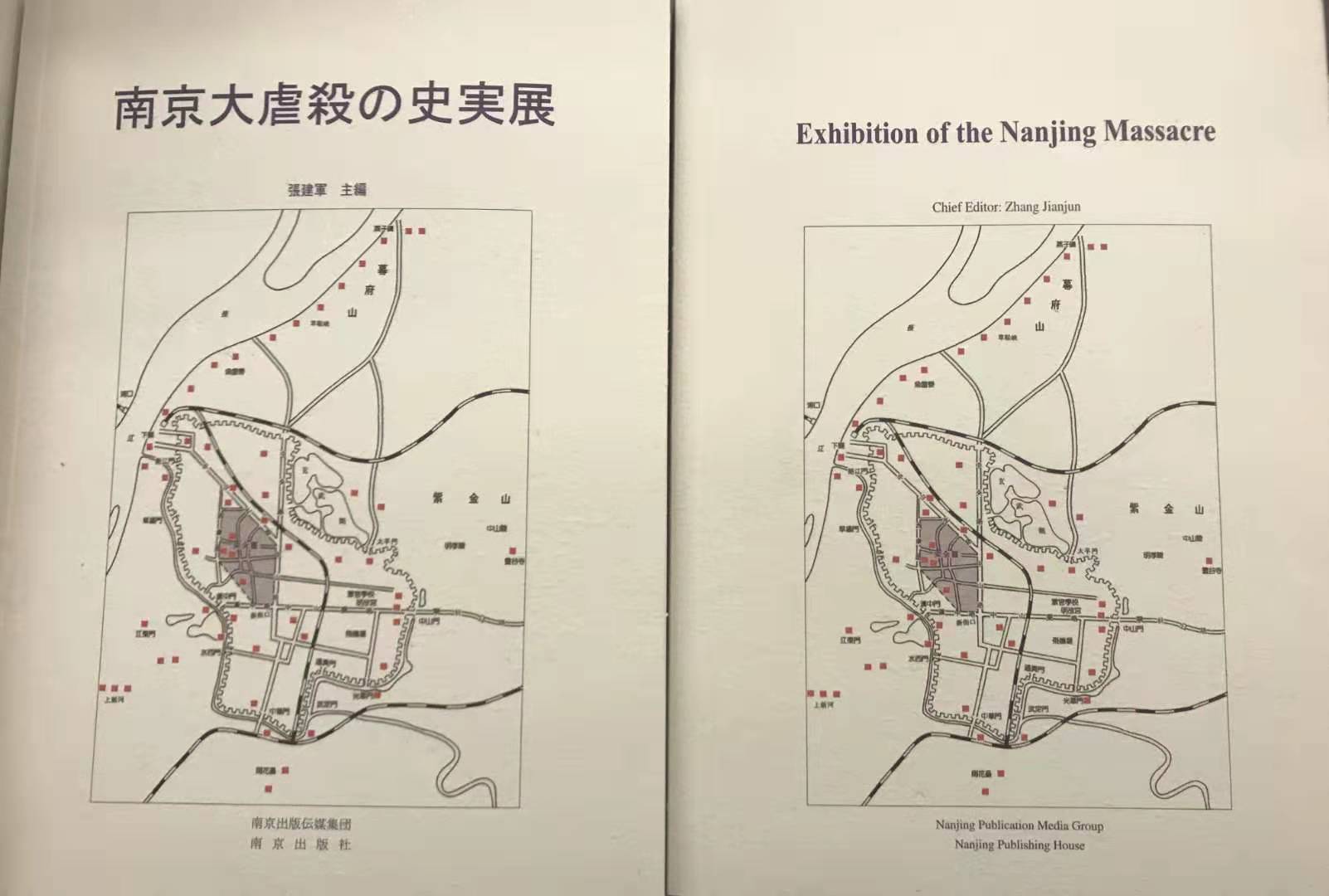

这几年来,每个南京大屠杀死难者国家公祭日前夕,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆都会推出新近出版的与南京大屠杀研究相关的图书。本次首发的九种新书包括《守望历史:四十年来南京大屠杀记忆传承口述》《南京大屠杀史实展》(英文版、日文版)《日本侵华南京大屠杀研究》(英文版、日文版),以及《南京保卫战史料与研究》丛书中的《紫金山的碉堡》《南京保卫战历史文献(1937-1949)》《南京保卫战文史资料》等。

40年来,海内外各界人士为南京大屠杀历史记忆传承与和平理念的传播,为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆(以下简称“纪念馆”)的建设与发展作出了重要贡献。为保留珍贵的历史记忆,从2017年12月起,纪念馆组织南京大屠杀记忆传承口述史项目组,访谈相关人士,记录珍贵记忆。由纪念馆张建军馆长担任主编的《守望历史:四十年来南京大屠杀记忆传承口述》(江苏凤凰文艺出版社)访谈了段月萍、张宪文、孙宅巍、朱成山、苏智良等11位纪念馆的设计者、建设者与管理者、南京大屠杀历史研究者与传播者,形成20多万字的访谈内容。这也是国内首部南京大屠杀历史真相发掘、中日和平友好推动、专家与亲历者讲述中日友好和平之路的纪实文学作品。

“《守望历史:四十年来南京大屠杀记忆传承口述》对于汇集爱国情感的力量,构筑民族记忆共同体,深入挖掘中日友好的文化内涵,具有重要而深远的意义。”江苏凤凰文艺出版社社长张在健说。

“南京大屠杀历史的集体记忆有经有纬,这本书中的口述者就是这些经纬的编织者。十一位讲述者在四十年的历史长河中,皆于历史的某一方位、某一时段,以某种方式,为南京大屠杀历史的集体记忆的构建作出了自己独特的贡献。其所言,感人至深;其所期,激励今人。”张建军表示,今后,纪念馆方面将把口述史访谈工作继续进行下去,把珍贵资料留存下来,“我们计划明年对南京大屠杀期间救助中国难民的国际友人的后代进行访谈。”

向海外传播,传递和平声音

南京大屠杀不仅是中华民族的灾难,更是一场人类的浩劫,对整个世界都具有警示意义。2014年,南京大屠杀死难者国家公祭日正式设立;2015年,“南京大屠杀档案”被联合国教科文组织列入世界记忆名录;2017年9月9日,南京被称为中国首个、世界第169个“国际和平城市”。

如何促进南京大屠杀史实传播的国际化,尤其要传播中国人民对和平的珍视,是纪念馆方面一直在思考的命题。去年,该馆推出了中文版《南京大屠杀史实展》《日本侵华南京大屠杀研究》,今年他们又组织相关专家,翻译出版了相对应的英文版与日文版,以方便广大海内外的参观者,特别是外籍人士深入了解这段历史。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆改陈后的基本陈列《南京大屠杀史实展》于2017年12月13日正式开放,截至2019年11月,已有1500多万观众参观展览。《南京大屠杀史实展》英文版和日文版(南京出版社)选取200余幅历史照片、展陈场景照片和文物照片,配以二维码收听、收看相关音频、视频,全面展现改陈后的展览。

《日本侵华南京大屠杀研究》英文版、日文版则重点介绍南京大屠杀研究、日本侵华史研究、和平学研究等相关领域有代表性的学术成果和研究动态,发行范围覆盖美国、英国、日本等40多个国家。

在南京大屠杀史与国际和平研究院院长、南京大学荣誉资深教授张宪文看来,向海外推出《南京大屠杀史实展》《日本侵华南京大屠杀研究》日本版英文版具有重要意义,“目前在美国和欧洲,关于南京大屠杀的出版物并不多。据我所知,在美国这方面的图书主要是作家张纯如的《南京暴行:被遗忘的大屠杀》和物理学家郑洪的《南京不哭》。 将来,我们应加强这段史实的国际传播,让全世界的人们以史为鉴,共同建设和平的未来。”

南京保卫战和南京大屠杀之间一直存在着密不可分的联系。去年,《南京保卫战史料与研究》丛书推出了中国第二历史档案馆馆藏南京保卫战档案8册汇编,今年又编辑出版了《紫金山的碉堡》《南京保卫战历史文献 (1937-1949)》 《南京保卫战文史资料》三种。三位编撰者——军校教授费仲兴、江苏省社科院副研究员张慧卿、中国第二历史档案馆馆员廖利明通过对抗战遗址的实地调查,对文献资料的发现和整理,全面揭示南京保卫战历史真相,缅怀中国人民奋勇保家卫国的不朽精神。

不同的视角,祈愿和平未来

这两年来,多种学术性、传播性兼具的南京大屠杀题材读物陆续面世,其中有多种由外籍人士创作,从不同的角度还原南京大屠杀真相,表达对和平的期望。

去年12月江苏凤凰文艺出版社推出《和平之旅——东瀛友人口述史》,邀请林伯耀、松冈环、秋本芳昭、铃木俊夫、大门高子、吉田裕、吉见义明、大东仁、平山良平、宫内阳子等日本友人从各自视角讲述与南京大屠杀历史和纪念馆的渊源。四十多年来,在构筑正确的历史认知、探寻和平发展的道路上,这批日本友好人士长期与侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆并肩同行,他们心怀正义,克服种种困难,为延续历史记忆、传播和平理念作出了重要贡献。其中,年近八旬的旅日华侨林伯耀倾毕生之力捍卫南京大屠杀历史真相,他是第一个提出要在南京建立侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的人。他曾说:“和平是争取来的,沉默决不能带来和平。和平之旅也是与日本历史修正主义展开激烈战争的一个旅途。”

2018年12月,南京师范大学出版社出版了《探寻中日和解之旅》,此书的两位作者巴兹尔斯考特和葛西实分别来自英国和日本。巴兹尔·斯考特先后在四川、山东和上海生活,战时因英国与日本处于敌对阵营而被关进了位于上海的集中营,成为战俘。葛西实从小在上海长大,1946年被遣返回日本前,他在中国生活了近13年。两人都在中国度过童年,亲身经历了二战的苦难历史,都对中国怀有特殊而深厚的感情。因缘际会,两人相逢于印度,共同的经历促使他们写下这段历史记忆。巴兹尔·斯考特在去年12月该书的发布会上坦言:“和解对任何一个人任何一个国家而言,都是困难重重,需要我们从内心做重大改变才能和解。”现场,他和另一位作者葛西实紧紧相拥。

交汇点记者 于 锋

“万人坑”遗址的发现与发掘>>>

除了找遗址遗迹,我们还找了当时受害的亲历者、目睹者、幸存者,并且寻找到当年红十字会埋葬尸体的人伕。有一次,寻找“万人坑”的一个小组由公安局同志带领,在埋葬尸体的人伕的指认下挖了很多天,手上泡都起来了。适逢一日下雨,他们问我是不是可以休息一天,我说可以,你们这些天很辛苦了,就休息一天吧。过来不久他们又打电话给我,说今天雨不大,土很松,再挖挖看,因为当年的目睹者来了,他记得地貌。虽然变化比较大,但目睹者还记得有一棵树的标志,所以还想继续在附近再挖挖看,我说可以。很快,他们就又给我打电话,说挖到了很多白骨,当时我马上向上级汇报,并请来了江苏省文物管理委员会的专家,又立刻回电话给寻找“万人坑”小组的同志,不能再挖了,专家组马上赶到。

在现场,专家让民工根据他们的指点,由纵面挖下去,就看到四层排列整齐的骷髅,因为红十字会埋尸体的时候是一个一个排进去的,所以当时看得非常清晰。这一次挖掘,发现了日军的匕首、大靴子的鞋底、皮带的铜圈和啤酒瓶,还发现有的骷髅上有子弹孔,那完全就是一个“万人坑”所在地。当时我们既悲哀又兴奋,因为我们找到了这么大一个日军屠杀中国人的证据。

突然,我们听到有人在哭,是一个老太太坐在坑边,对着“万人坑”双手拍着地号啕大哭。我们几个人走过去,问她为什么哭。她讲,日本人来的时候,她只有19岁,是个姑娘,家里为了她的安全就在地上挖了个洞叫她躲进去,上头放了个竹匾,匾上盖了很多草,不叫她便不要出来。

听说她带了一点水,带了一点干粮在里面,一直在洞里待了很久。直到她感觉天已经黑了,就把匾轻轻拨开,发现周边一个人都没有,于是偷偷地爬出来了,发现家里人全部被杀害了,因为怕被发现,她就在地上爬行着到了姨妈家,这样才得以活下来。为什么她要号啕大哭呢?因为她认为这个“万人坑”里有她家人的尸骨。当时我们听了非常气愤。当时,我们拍了一些照片,但那时条件差,拍得不理想。

白骨被挖出来后,第一层已经被捡出来放在旁边了。有人说不要动了,坑一定要保护好。我们就盖上了很多防水布想保护下来,但那时候保护条件非常差,加上南京还多雨,对尸骨保护十分不利。我们很着急,向政府提出来是不是能给我们弄一个玻璃罩子把它罩下来,罩下来以后是不是能做到真空,把遗址保护下来。也有人提出把它整个地铲下来,集装箱运走。但是那时没有这种条件,怎么保护?放在哪里保护?都是问题。

后来,我们把这批尸骨发掘出来,建馆以后,这批尸骨全部放在了玻璃陈列柜里。魏局长是北京大学考古系的,他对我讲,这些尸骨如果能原地保护就更好了。但我记得有弹孔的那个骷髅放在橱窗里面还是蛮明显的。

(节选自《守望历史:四十年来南京大屠杀记忆传承口述》中原南京市文化局副局长陈平的口述)