新华日报科技周刊(第69期)

编者按 70载智慧芳华,70载科技华章。新中国成立以来,我国坚定“向科学进军”,改革开放迎来“科学的春天”,几代人呕心沥血,中国科技创新从跟随走向引领,正迎来历史性跨越,江苏大地上,科技创新作为引领发展的第一动力,70年征程中激荡出耀眼光辉。新华日报科技周刊今为您倾情献上“礼赞70年科技最强音”特刊,致敬新中国的大国重器、科技英才、创新创业者,一同感受我们因此改变的美好生活。

【探索】

致敬新中国的这些“第一”

大国重器,我骄傲!

在江苏这片热土,在新中国科技创新的浩荡队列中,众多高校和科研院所谱写了一曲曲奋发进取、攻坚克难的时代乐章。70年来,他们与新中国风雨同行,创造出新中国多个“第一”——

十四所:“争气”雷达,实现从无到有的划时代意义

我国第一部脉冲多普勒体制火控雷达

南京航空航天大学:“延安二号”,第一架自主研制的直升机“延安二号”

南京大学:第一台电子轰击仪,重大原始创新从这里起步

更多内容,请点击

【苏创】

江苏区域创新能力位居全国前列

春天里的创新创业史

在全国率先提出“科技兴省”战略、在全国率先启动创新型省份建设试点、区域创新能力连续多年名列全国前茅……新中国成立70年来,江苏科技事业的发展获得了前所未有的良好条件,取得了大批具有较高水平的科技成果,创造了许多个“全国第一”,对促进我省经济和社会发展发挥了积极作用。

时光回溯,盘点70年江苏科技事业发展历程,在每一个关键时刻,省委、省政府都采取了有力措施,推动着全省科学技术日新月异地进步发展。

这是一份耀眼的“成绩单”:

我省已累计获得国家科学技术奖励345项,居全国省份第一,其中王泽山院士、钱七虎院士先后获得国家最高科学技术奖,江苏成为全国唯一蝉联最高科学技术奖的省份;

国家超级计算无锡中心自主研制的“神威太湖之光”,连续四次夺得全球超级计算机TOP500冠军,有两项全机应用获世界高性能计算应用最高奖“戈登贝尔奖”;

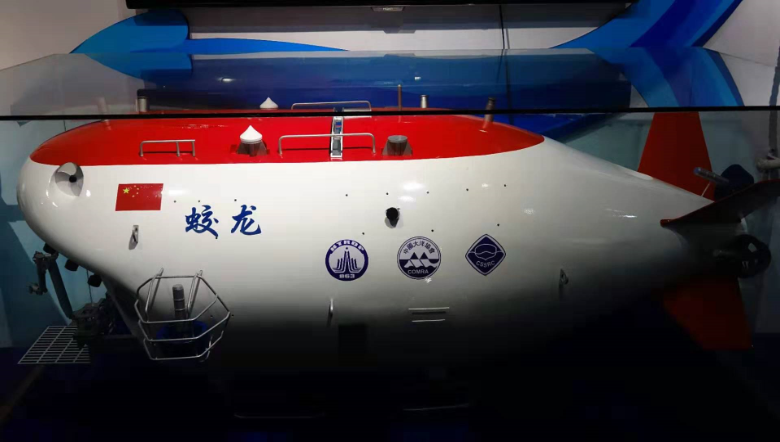

我国首台自主设计、自主集成研制的“蛟龙”号载人深潜器最大下潜深度7062米,是目前世界上下潜能力最深的作业型载人潜水器;

苏通大桥创造了主跨最大、入土最深、桥塔最高、拉索最长四个世界纪录,成为我国首个荣获“乔治理查德森大奖”的工程项目;

由江苏里下河地区农业科学研究所研制的扬麦158,是我国20世纪末种植面积最大的小麦品种,累计增产粮食56.3亿公斤,目前,江苏农业科技进步贡献率与农业知识产权创造指数均位居全国省份第一位……

通过70年波澜壮阔的不辍实践,江苏科技创新活力竞相迸发。

更多内容,请点击

【星光】

几代江苏院士的报国担当

70年来,我国科学技术由弱变强,离不开一大批知识分子的接力奋斗。他们怀着“科学报国”的崇高理想,攻坚克难,勇攀科学高峰,为新中国科技事业打下了坚实的基础,为祖国的腾飞奉献了毕生的心血。

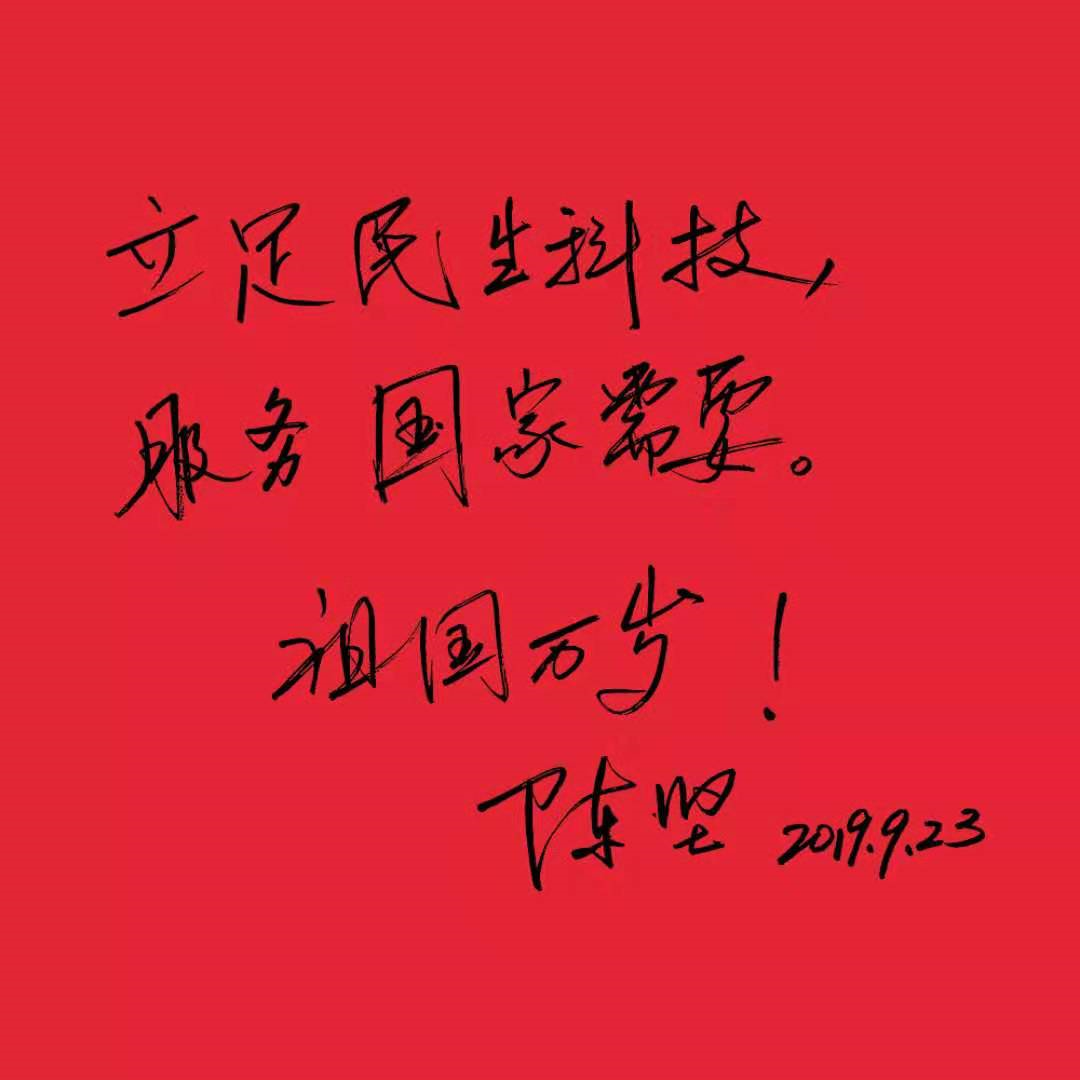

本期周刊,我们邀请一批院士为新中国提笔祝福。他们丰盈而厚重的人生,无一不与祖国紧紧联系在一起。回望半个多世纪的科学人生,院士们矢志报国的崇高理想,创新不辍的科学精神,将激励我们继续奋斗,共铸中国科技新的辉煌。

王泽山:“担使命为国铸利器写新篇,祝祖国繁荣昌盛。”

赵淳生:“祝福我们伟大的祖国,繁荣富强,蒸蒸日上!”

沈国荣:“祝福祖国,祝愿祖国。繁荣昌盛,人民幸福安康。”

祝世宁:“七十年建设历程硕果累累,新世纪创业道路前程锦绣。”

陈坚:“立足民生科技,服务国家需要。祖国万岁!”

更多内容,请点击

【新知】

汇聚每个人的点滴幸福

科技赋能点亮美好生活

蓝屏翻盖手机、竖着长长“天线”的黑白电视机、苦觅频率的收音机、彻夜排队抢到的“卧铺”火车票……这些物件,有的被收藏进了博物馆,有的作为怀旧者的一份“情结”保留在生活中。回望70年历史浪潮,国家发展的每一阶段都有“科技创新”激荡起的朵朵浪花,它涟漪着每个人的点滴幸福,将人们对于美好生活的向往一一照进现实。

从“高精专”科技,转化成鲜活应用,无数个“江苏智造”为科技强国贡献光热。从江苏出发,足以窥见70年发展的一隅——科技创新正点亮起更多“智慧生活”的丰富场景。

高铁中的“江苏元素”——“在路上”风景美好

从收音机到石墨烯手机屏——百姓听得见看得见的变化

“智慧城市”应用无处不在——便捷生活成为常态

更多内容,请点击