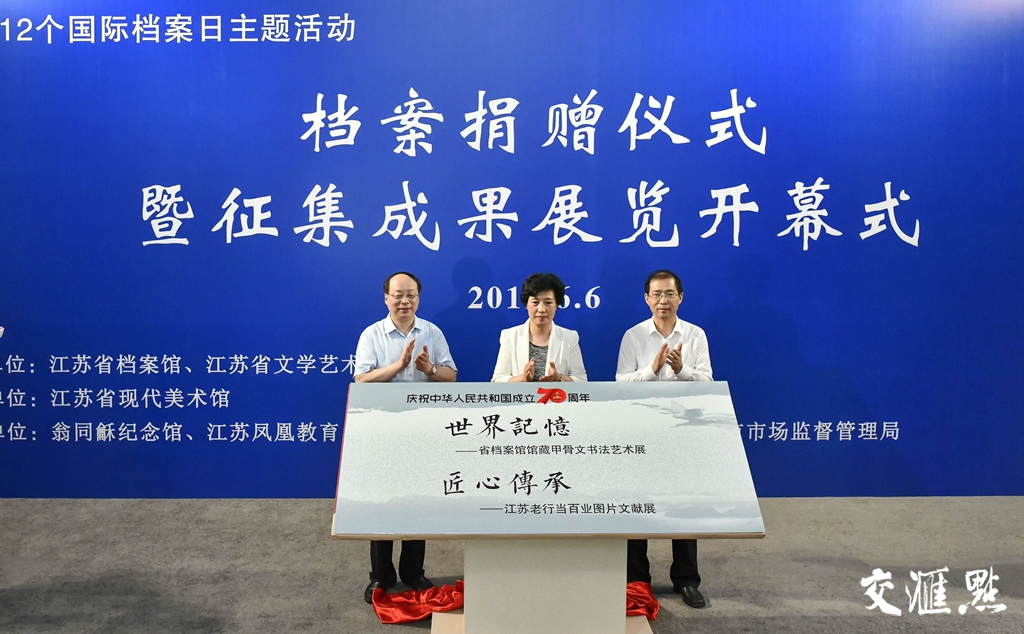

交汇点讯 档案是国家和社会、个人一切活动的真实记录,是民族代代相传的唯一且不可替代的遗产。“新中国”“老行当”“记忆”——这些关键词告诉我们,只有深刻地理解历史,才能明白当今的新时代。即将到来的6月9日是第12个“国际档案日”,为庆祝中华人民共和国成立70周年,甲骨文发现120周年,以及甲骨文入选《世界记忆名录》两周年,6月6日上午,江苏省档案馆举行了隆重的档案捐赠仪式。

入选“世界记忆”,甲骨文书法艺术展带你走进五千年中华文明

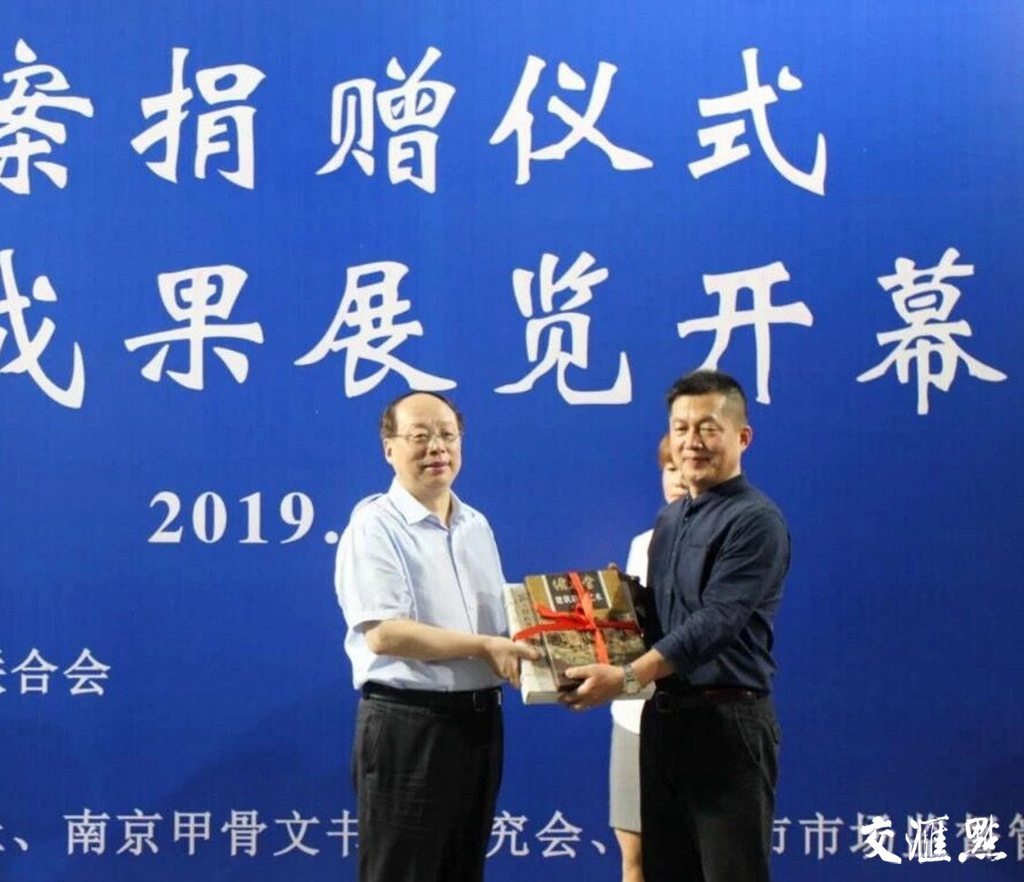

活动现场,江苏省档案馆馆长陈向阳代表省档案馆接受了翁同龢纪念馆、南京市甲骨文学会、江苏凤凰教育出版社及摄影师龚为捐赠的翁同龢研究资料、甲骨文书法作品、江苏老行当百业等档案资料,并向捐赠单位和个人颁发了捐赠证书。

同时,由江苏省档案馆、江苏省文联联合主办,省现代美术馆承办,翁同龢纪念馆、南京市甲骨文研究会、江苏凤凰教育出版社、泰州市市场监督局等单位协办的《世界记忆——江苏省档案馆馆藏甲骨文书法艺术展》《匠心传承——江苏老行当百业图片文献展》也拉开了帷幕。

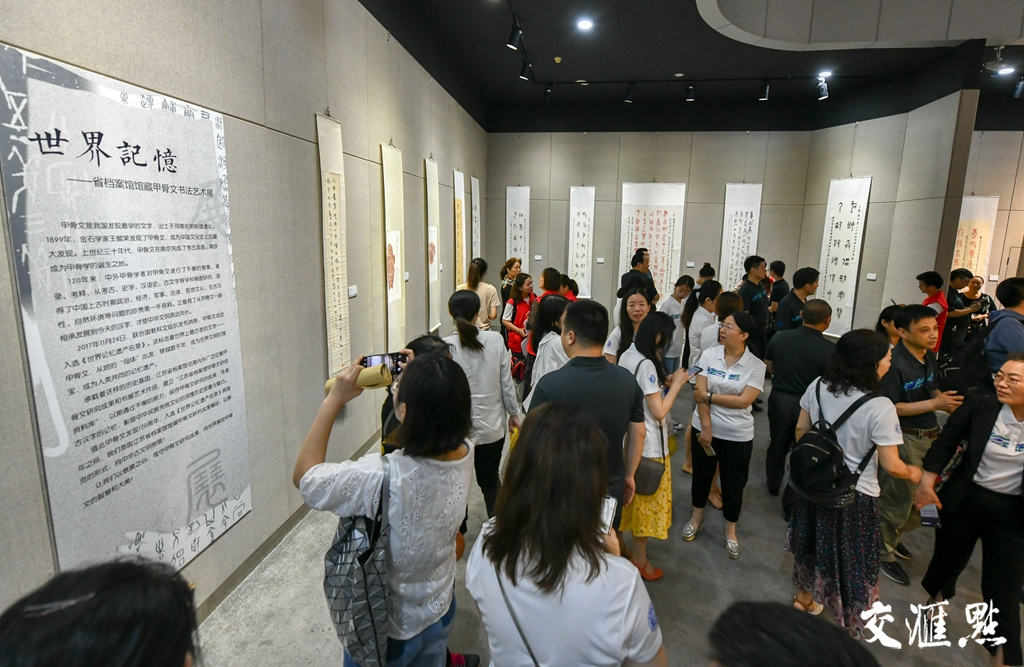

一幅幅别有意趣的甲骨文书法作品整齐有序地悬挂在展厅内,引得书法爱好者频频驻足欣赏拍照。众所周知,甲骨文是我国已发现最早的文字,正是有了从甲骨文一脉相承发展到今天的汉字,才使中华文明发展延续五千年从未断流。“2017年11月24日,甲骨文成功入选《世界记忆名录》。江苏省档案馆于2016年建立了‘江苏省档案馆甲骨文研究资料库’,馆藏中积累书画、印章、文创、研究著作等三千余件档案资料,捐赠者遍及海内外,是省档案馆收集地域范围最广的专题档案。”陈向阳介绍说。

进入“跨界”合作新阶段,翁同龢纪念馆捐赠一批研究资料

此次,翁同龢纪念馆也向省档案馆捐赠了一批翁同龢研究资料。翁同龢是中国近代史上著名政治家,晚清名臣、两朝帝师。事实上,翁同龢不仅是卓越政治家,也是江苏文化名人。百余年来,常熟翁氏家族以翁同龢为代表,以“诗书忠厚之泽”传家,耕读而仕,以文经世。“禄厚贵知足、位高贵知止”的箴言,“家风清白,力田读书”的家训,“拒收馈赠,不失志节”的廉政思想,负载、集聚了翁氏族人廉政克己的精神内核,他们的政治伦理是一份不可多得的精神遗产。

翁同龢纪念馆馆长王忠良告诉记者,位于常熟古城区翁家巷门的“彩衣堂”(翁氏故居),现辟为翁同龢纪念馆。“此屋建造至今已有500多年历史,翁同龢在此度过了青少年时期。这次捐赠,使翁同龢研究资料有了‘新家’,翁同龢研究进入‘跨界’合作新阶段,翁同龢纪念馆扩大了‘朋友圈’。”王忠良表示,他期待这样的“跨界”合作,能够集结更多的专家学者来关注翁氏研究,逐渐形成更多、更丰富的研究成果,使翁氏文化走向世界。

拍摄数十万张照片,他让渐行渐远的老行当在光影中定格

遍布城乡的店肆坊作,走街串巷的商贩工匠,交织着人间生活的烟火气息,构成城乡空间里的一道风景,展现出一幅繁华富庶的市井生活画卷。现场,《匠心传承——江苏老行当百业图片文献展》宣布开展,将持续到6月11日,也就是说,端午小长假期间,市民都可以前往江苏省现代美术馆免费参观该展。

交汇点记者了解到,泰州青年摄影师龚为十几年来深入社会生活,录制、拍摄了大量音视频资料和数十万张图片,记录了江苏大地逐渐消失的老行当,为我们留下了当代江苏城乡生活、民生、风俗的珍贵资料。这些曾经存在,却渐行渐远的各种谋生职业,与当地的历史传统、经济结构、社会情状有密切的关系,承载着民间的独特智慧和一代人共同的回忆,十分珍贵。由江苏凤凰教育出版社编辑出版的《江苏老行当百业写真》,还荣膺2019“世界最美的书”荣誉奖。

做秤、白铁匠、蓝印花布、手工造纸……穿梭其间,仿佛走在一条通往旧时光的道路上,两旁,是那些专注勤劳的老手艺人。“我这样赶在时间前面记录下老行当,是希望后辈能够看到我们祖祖辈辈传下来的绝活,因为绝活中承载着厚重的历史。”龚为动情地说。

交汇点记者 黄欢/文 范俊彦/摄