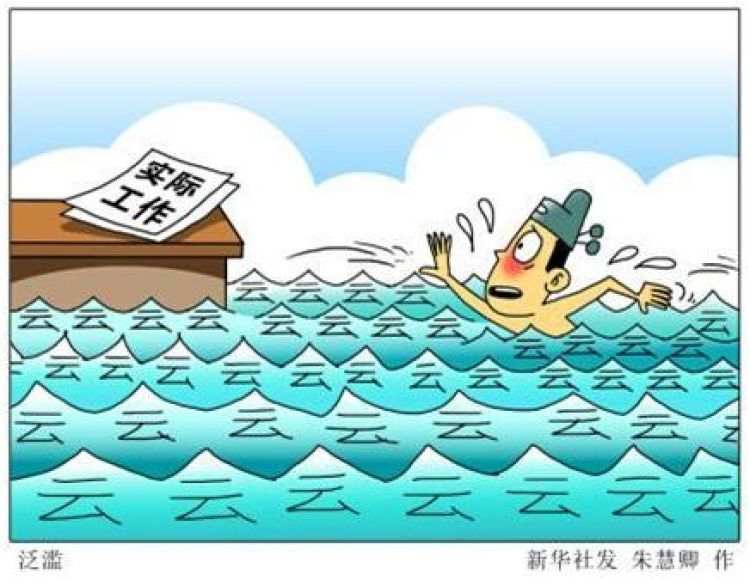

当下,“陪会”现象可谓是形式主义、官僚主义的又一代名词,“陪”与“不陪”让很多基层干部很是无奈、难以抉择。

基层“陪会”现象有哪些表现形式?如何才能刹住“陪会”之风,避免进入形式主义的漩涡?看看基层干部们怎么说。

如梦令陪会

常叹时间浪费,陪会不知所谓。忽四目相对,唏嘘赶场为谁。知否 知否?基层干部心累!

——淮安市清江浦区委组织部 王惠

莫让“陪会”误“实干”

老王年逾五十,是某区的人大主任。这天早上十点,列席市里X局座谈会的老王,腰部的酸痛感逐渐袭来,前几年被查出的腰肌劳损又犯了,这次好像还更严重了点。他望向左右,每个人都端坐着,脸上保持着一致的严肃和认真。老王也不敢表现出自己身体的不适,只能稍微调整了一下坐姿,继续硬着头皮挺下去。

此时,市局X局长正谈及自己当年下乡调研的情景。老王的思绪也跟着回到了从前,那时他还是农委的办事员,为了了解当地的作物生长情况,每天都奔波于田间地头,一双胶鞋,一个布包,一本泛黄的笔记本陪伴着老王度过了青葱岁月,十里八乡的群众他基本上都能叫得出名字,农户们经常邀请他去家里坐坐,唠唠家常,谈谈疾苦。偶尔空闲,老王最爱的就是阅读写作,把自己的所见所闻用文字记录下来。

可自从当了人大主任,老王感觉自己的时间越来越少,读书看报,基层调研成了“奢望”。每周动辄就七八个会议,很多和自己工作“八竿子打不着”的会议也得列席,说一些“不痛不痒”的官话,“撑撑场面”。不去参加还会被冠上“不近人情”“不给面子”的名号,老王只能勉强为之,有苦难言。

思绪被亮起的手机屏幕打断,手机上的新闻APP推送了《各地出实招破除不求实效的形式主义》一文。想起今年的“减负”文件,机关的“老毛病”终于要被“刮骨疗毒”了。主席台上的老王露出了久违的笑容。

——淮安市清江浦区委组织部 严心洁 汤润宇

“陪”与“不陪”是两难选择

召开工作会议传达文件精神、安排部署工作是推进各项工作的有效手段,但现在部分基层单位已经陷入开会死循环,只要是上级部门下发的文件都用会议来寻求落实,本来只需要部分“关键少数”就能研究决定的事情,偏要所有干部都参加,形成会议室里“大眼瞪小眼”的不良“陪会”风气。

这种工作会议不“陪”说你工作纪律淡薄,没有主动担当作为的精神;如果“陪”难免会把时间花在会议上,工作实效不理想,实际问题没有得到解决反而增加基层负担,还会助长“多开会,开了就会”的形式主义作风。

——云南省红河州屏边县玉屏镇 蒋志伟

“陪会”的三种类型

一类是一般的部门工作会议,喜欢请领导“陪会”,似乎出席的领导级别越高,组织者越有面子。而被请者担心周围同志们抱怨“不给面子”,只好勉为其难。这方面,一些地方的人大、政协的领导感受最深,往往会议与两个单位“八竿子打不着”,但却时常“盛情难却”,忙于赶场子“亮相”。

第二类是陪上面来的检查人员。上面来的都是领导,一个部门一座庙,一个科室一道关,对谁也不敢怠慢,分管干部特别是“一把手”,来不来“陪会”首先是个态度问题,所以尽管“分身乏术”,也只好强作欢颜陪着。

三是一些领导喜欢“摆排场”,觉得参会人越多,越显自己“威信”,虽非会议对口部门,也被强行要求参会,即便“心有不愿”,但不敢得罪领导,只得无奈到会“凑个人数”。

——四川省成都市简阳市教育局 秦风

基层“陪会”的三种“心理”

第一种是“迫于无奈”,不得不“陪会”。基层工作千头万绪,难免有小瑕疵,而上级领导手中握着一定程度的自由裁量权,只要基层“陪会”不满意,就给基层“穿小鞋”,甚至“小题大做”。为了避免领导不高兴、被通报、被问责等等,基层只能通过“陪会”解释、掩盖工作中的小问题。

第二种是“投其所好”,热衷于“陪会”。有的基层干部心思不在干事上,千方百计找机会近距离接触上级领导,借“陪会”之机大献殷勤、溜须拍马、讨好迎合,巧言令色、投其所好、蓄意巴结,以此博取上级领导的喜欢和褒奖,为个人升迁、评先评优等谋取资本。

第三种是“工作需要”,只适合“陪会”。有的基层干部干事能力水平不高,但“陪会”却有“特长”,为了便于推进工作,安排专人专门负责各种“陪会”,让其成为“陪会专业户”,而“陪会专业户”也乐此不疲,既完成任务又博取眼球,“存在感”“成就感”满满。

——云南会泽 张正圆

刹住“陪会”风当找准“病根”

基层“陪会”陋习,说到底是官僚主义的隐形表现之一。部分会议只“突出”领导,力求形成一种万人之上的气势和威武,营造“济济一堂”“欢欣鼓舞”“掌声雷动、经久不息”的浓厚氛围和气场。如此,基层“陪会”之多之广也就应运而生。

基层“陪会”也是有讲究的,不是随随便便想参会就能参会,也要讲究资格、地位和身份。什么级别的会,什么级别的领导参加;级别越高,参会越多;一个整天不开会的人,差不多是社会的边缘人。

由此,我们就理清了基层“陪会”的“总病根”,即背后或深或浅、或轻或重的官僚主义在起作用。刹住基层“陪会”,仍要从根治“官僚主义”这一顽疾为重点,祛除身上“官僚习气”,这样基层“陪会”陋习将慢慢减少。

——淮安市清江浦区委编办 高文动

治理“陪会”现象应从“主席台”开始

按理说召开一般的会主席台只需主持人和讲话者就坐即可,但一些基层单位却把会场变成了领导的秀场,不管是开什么会,主席台都坐无虚席,除班子成员、分管领导外,还有人大、政协、纪委、宣传等部门领导。好像主席台坐的领导越多就越重视,会议就越重要。

相同的内容,甲领导讲了,乙领导要强调一下,丙领导再强调一下,丁领导补充一下……领导们尽显“才华”,夸夸其谈、滔滔不绝,主持人则是张口“百忙之中”“亲自光临”,闭口“重要讲话”“热烈欢迎”,弄得会越开越长,排场越来越大,不仅耗费大量人力物力财力,还挤占基层干部做实际工作的时间和精力。

——四川省绵阳市盐亭县高灯镇人民政府 杨雄

抓好“邀请陪”和“被邀请陪”两个对象

“邀请陪”的对象一般为上级部门或领导;“被邀请陪”的对象一般为基层领导或工作人员。上级部门或领导要带头避免进入形式主义的“漩涡”,避免搭建“遍地撒网,大、小鱼都兼得”的大规模会场,谨遵不邀请无关人员来开会的原则; 基层领导或工作人员若发现被邀请参加与自己工作无关会议,则要大胆与上级部门或领导建议不需参加的则不参加,亦或问清楚要求参加是不是有特殊任务。

——云南省红河州屏边县玉屏镇 唐桂珍

刹住基层“陪会风”

各级领导尤其是“一把手”要对召开的会议严格把关、科学规划,拒绝做“走秀型”干部,拒绝“走过场”的门面功夫;

上级部门要对各种会议规格、会议形式、会议人员作硬性规定,调研会议就主攻调研、考核会议就强调考核,安排部署工作就只针对工作;

会议主办单位要少在“请领导”上浪费时间,要鼓励视频会议、电话会议等新形式,多开基层一线现场指导会、现场协调会,将围坐在会议室讲政策“搬到”基层一线直接面对面。

——四川省成都市温江区综合行政执法局 杨晓昱