新疆维吾尔自治区塔城市东北部的哈尔墩社区,一座小院里总是飘扬着一面五星红旗。10年来,小院的主人、73岁的维吾尔族老人沙勒克江依明总会让国旗随着清晨的阳光升起。他说,国旗在哪儿,家就在哪儿,“我要做一颗石榴籽,用一生传递民族团结情。”

8月17日早上7点多,我们来到沙勒克江家,沙大叔已经义务清扫完哈尔墩三巷近200米的街道,“地扫干净了,大家走路也舒服。这整条街,跟我的家都是一样的。”见到我们到来,沙大叔夫妇拿出了招待客人的美食并跟我们回忆第一次升旗时的情景。

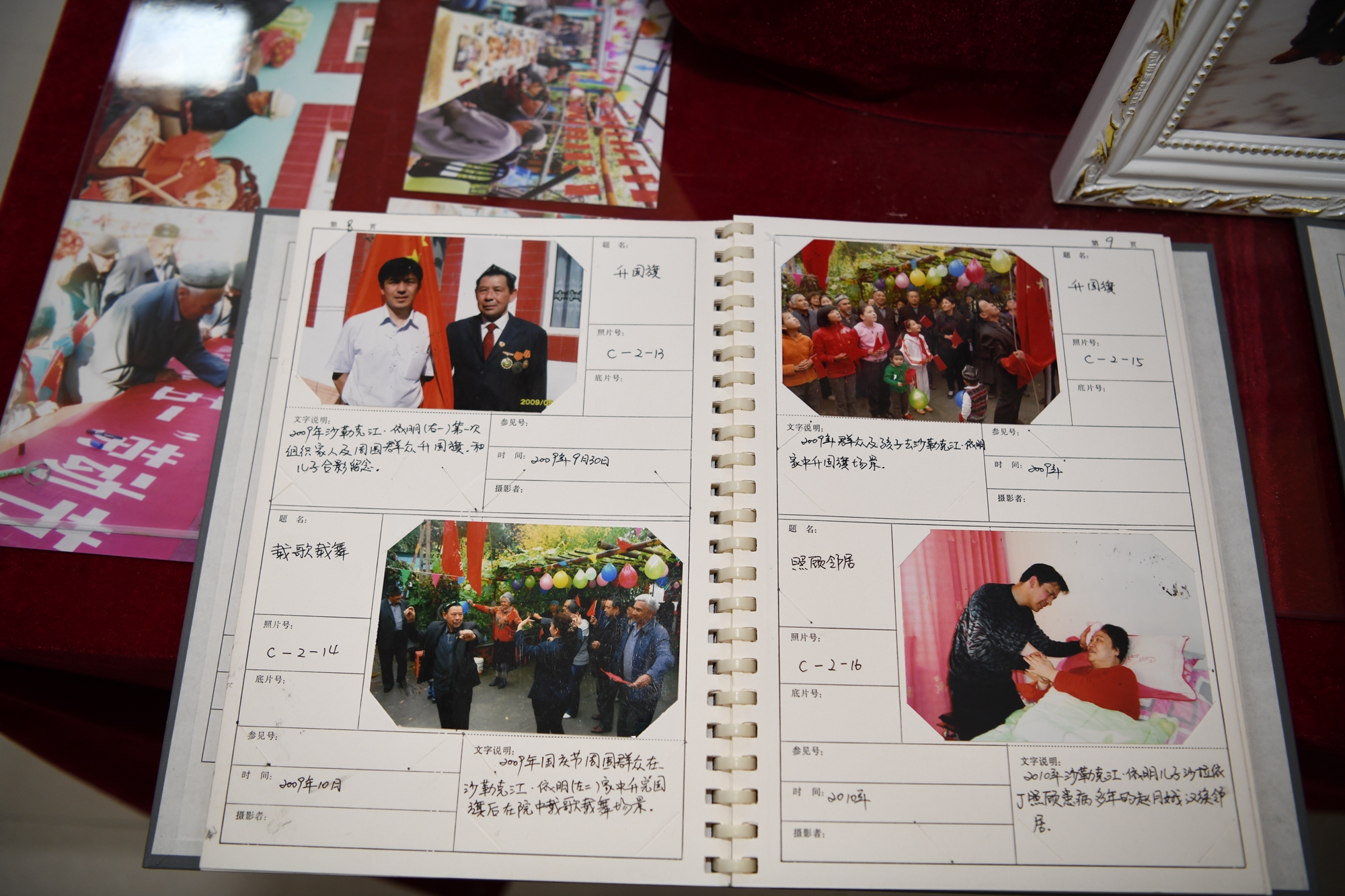

“第一次升旗,就来了将近80人。”沙勒克江看到小院里满满的都是人,很受感动,也证实了乡亲中有太多人和他一样心中满是爱国情。

第一次升起的国旗,一直被老人珍藏着。

9点,小院里已经聚满了来参加升旗仪式的邻居,有白须飘飘的老者,也有抱在妈妈怀里的孩子。“咱们先唱两首爱国歌曲,再升旗。”沙勒克江清了清嗓子,打开音响,《歌唱祖国》的旋律在小院里回荡。

哈尔墩社区是一个多民族社区。沙勒克江刚开始升国旗时,有很多人支持,但也有人不理解。有邻居问他:“国旗都是在广场上升的,你为什么要在自己家院子里升呢?”

沙勒克江反问道:“我们生活得平平安安的,现在的日子美美满满的,我爱我的国家,我爱我的民族。作为老百姓,用这种方式表达一下自己的感情,有什么不好?”

“从那时候开始,我就决定要让更多的人了解升国旗的意义。”沙勒克江说,“国旗是国家的象征,看到国旗,大家的心就在一起了。”

9点半(塔城和北京时间相差2小时30分左右。编者注),升旗仪式正式开始。阳光洒在国旗上,沙勒克江沐浴在国旗的光辉下,眼噙热泪。每次升旗,他都抑制不住内心的澎湃。10年来,沙勒克江已经记不得升了多少次旗,每一个步骤、每一个节拍他都已经烂熟于心。

“这是第58面国旗了。”沙勒克江抬头望着国旗说,“那些被风吹旧的国旗,我都整齐地叠放好,放在一个盒子里,作为‘传家宝’。”

近年来,他的小院成为塔城市民族团结教育基地、青少年爱国主义教育基地,参加升旗的还多了许多慕名而来的外地游客。

有人赶来参加升旗仪式,沙勒克江会赠送他一面小国旗或者国旗徽章。至今,他已发放了6.5万面小国旗,而参加升旗仪式的已经超过了12万人次。

沙勒克江有好几本已经发黄的笔记本,上面是来自全国各地参加升旗仪式的人的留言。“很多人说,以后无论走到哪里,都会想起小院里特殊的升旗仪式。”沙勒克江说。

沙勒克江的孙女、塔城市第三中学高一(4)班的苏比拉依孜江,也是家中的升旗手。朴素的爱国情,在这个家庭中悄无声息地传承着,也影响着越来越多的人。

平凡人平凡事最见真情。沙勒克江依明老人以坚持在自家小院升国旗的方式,告诉大家一个最朴素的道理——家是最小国,国是千万家。

10年时间过去了,老人在自家小院升国旗的故事在当地已经家喻户晓。但如果不走近,很难感受国旗冉冉升起时的激动;不亲眼目睹,很难想象老人十年来坚持不懈升国旗的执着;不亲耳聆听,无法体会面对非议时老人信仰的坚定。

一座小院,一位老人,用一面国旗凝聚起各民族群众对祖国的深情。有句谚语说得好:“金银财宝不算真富,团结和睦才是幸福。”老人把维护民族团结作为自己的信念与追求,用自己的实际行动传递爱党爱国情怀,感动着众人。

小院升旗,不仅仅是一家人的家风传承,更涵养了更多人的家国情怀。人民幸福的生活,来自于强大的国家。只有我们每个人将自己的人生与国家和民族的命运紧密联系在一起的时候,才会深切地感受到祖国给予我们的温暖和力量,从而创造更加幸福的未来。

出品人:双传学

总策划:顾雷鸣

总执行:陆 峰

统 筹:冯海青 陈炳山 戴军农

撰稿:王 拓 唐 澄

摄影摄像:潘海兵 曹 阳 余勤雍

文字统筹:韩 涛