“前脚出校门,后脚进补习班”,这是现在许多学生的日常。这种无缝衔接,不仅把孩子累够呛,也让又掏钱又接送的家长压力山大。

魔幻的现实让人不禁要问:说好的学生减负呢?

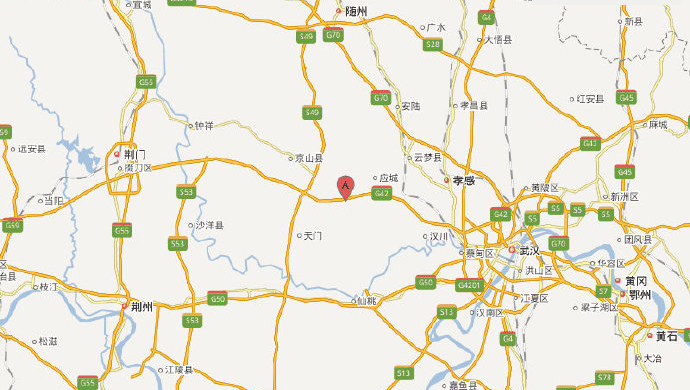

算起来,减负的口号已经喊了半个世纪。各地举措大同小异,基本集中在早放学、减作业、少考试、不排名等方面。按照这样的设计,一个小学生的生活大致是每天下午三点来钟放学,回家做半小时作业,之后就愉快地玩耍了。至于考试更不必担心,且不说一年到头没什么考试,即便考了,家长也不知道别人家孩子的分数,闹不清自己家孩子的排名,许多“80后”的“家长会噩梦”不复存在。

理想很丰满,现实很骨感。如果自家孩子像上述这般轻松自在,恐怕没有几个家长能保持淡定。事实也正是如此,比如南京家长就发出“减负等于制造学渣”的愤怒声音。至于各大城市奔忙在课外班的孩子和满脸焦虑的家长,就更像是一种对减负的讽刺了。

有媒体对此展开了一场大讨论,其中一位专家提出:真“减负”,应恢复学生在校时长。这一观点得到许多人的支持,“这个提议相当靠谱”“总算有明白人,减少在校时间只不过是在校工作人员省心了,家长挑过了担子罢了”“学校教的久,家长才减负”等家长心声值得相关部门好好省思。

减负的初衷没有错,但为什么适得其反?

一个主要原因在于对减负概念的误解。许多人将减负简单粗暴地理解为减少学习,认为所谓的快乐教育就是学校放羊、课程放水。过来人都明白,求学的过程注定是个辛苦和压力相伴的过程。不论是早出晚归,还是背诵做题,其实都是夯实知识必不可少的环节。

减负的初衷,不是向这些动刀子,而是意在叫停超前超标培训等不符合规律的做法,引导学生将这部分时间精力用在欠缺的劳动教育、美育、体育等内容上。某些减负政策一刀切地砍掉在校时长和课程作业,其实是混淆了“学习必须的负担”和“人为制造的负担”两个概念。到头来,校内学习的压力大大减少,甚至变成了浮皮潦草的教学,学生只能跑到课外班去加码了。

没有家长敢拿孩子的前途开玩笑,在每一个阶段都狠抓学业是必然结果。在这一社会现实面前,上述那种被曲解的减负反而会加剧家长们的焦虑感——学校早早放学了,接下来的时间都自由安排,究竟别人家孩子怎么学?如何才能保证自家孩子不落后?这种不确定性蔓延开来,导致家长们听风就是雨,你家上三个课外班,我家就上五个课外班。

从这个角度说,“真减负应恢复学生在校时长”的建议,可谓切中肯綮。教育的主体是学校而非课外班,只有确保了在校时长,学校才能有空间去安排教学和课后活动。打个比方,一天只有1节数学课,那老师自然只能讲讲新知识,至于巩固提高,恐怕就要学生到课外班完成。

但如果在校时间长了,课程量上来了,从学新知识到做练习题,学生都可在学校完成。即便傍晚放学,但学生已经充分完成了学习任务,反倒是轻松了。至于家长们关心的文体、科技等活动,其实今天的大多数学校都有条件组织。只要确保了在校时长,有了专业老师,远比到来路不明的课外班中交“智商税”强。

减负不是失压,快乐不是“放水”。期盼相关部门能够认真听取建议、积极推动改革,把该补的补回来,该减的减下去,早日破解“学生和家长叫苦连天,课外班赚的盆满钵满”的尴尬。