“五月五,是端阳。门插艾,香满堂。”自2009年联合国教科文组织正式批准中国端午节列入世界非物质文化遗产,端午成为中国首个入选世界非物质文化遗产的节日已经整10年。作为中国传统节日中民俗内涵最丰富的节日之一,端午凝聚着丰厚的民族文化内涵,接续着祖先几千年的精神传承。

端午节起源的说法之一,是上古时代的天象和图腾崇拜。闻一多先生的《端午考》说,距屈子投江千余年前,龙舟竞渡的习俗就已存在于吴越水乡一带。这里的先人以种植水稻为生,因对水的需求和对洪灾的惧怕并存,遂把掌管水的神灵——“龙”当作崇拜对象。扒龙舟、包粽子的习俗,正源于盛大的龙图腾祭祀仪式,以祈求平安和丰收。而按天干地支算,端午又称“重午”,即午月午日,古人认为是阳气盛极,阴气初生,季候变换的转折点,需以插艾叶、系五彩线、喝雄黄酒、涂朱砂等方式防五毒、送瘟神。浓郁的民俗风尚,蕴涵着国人对自然的尊崇和敬畏,凸显着天人相应的文明传承,表达着人与自然和谐共处、繁衍生息的祈盼。

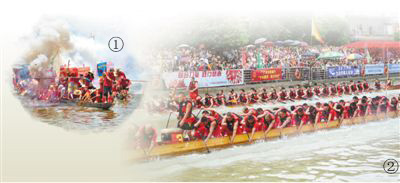

人类文明不断进步,科学技术愈加发达,人们需要在传统节日中感受人伦情感,享受生活美好。从苏轼的“轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰”;到欧阳修的“五月榴花妖艳烘,绿杨带雨垂垂重,五色新丝缠角粽”;从沈从文笔下“妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字”的边城印象,到汪曾祺笔下“质细而油多”的故乡高邮咸鸭蛋,古往今来的文学作品沉淀着端午带来的人情温度。仲夏时节,梅子熟,杏子黄,做香囊,吃粽子,亲朋团聚,其乐融融;而敲锣打鼓,齐心协力的龙舟竞技,不仅营造了节日欢快热烈的气氛,也实现了村落社区的凝聚与交流。

“楚人悲屈原,千载意未歇。”中国地域广大,民族众多,对伟大爱国诗人屈原的祭奠,却是端午节最醒目的文化符号。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”……习近平总书记在不同场合多次引用的屈原名句,激荡着厚重的家国情怀。心忧家国、情牵百姓、勇于探索、清正高洁,屈原的人格魅力和思想精髓被千古传颂,其爱国主义之魂穿越两千多年,深深植根在中华民族的基因里。

如今,端午节不只是中华民族的文化习俗,早已走出国门,越来越有国际范:不仅辐射日本、新加坡、韩国、越南等东南亚国家,世界各地已经有超过85个国家和地区开展龙舟赛。美国哈德逊河上一年一度的龙舟赛,成为纽约华人社区最盛大的活动,吸引了来自世界各地各族裔的400多支龙舟队伍参赛……端午文化,正成为醒目的国家名片,与日益增长的国家影响力一起,传播到五洲四海。

节日民俗在时序更替里循环,精神密码在集体记忆中传承。端午节里的历史传承与文化韵味,承载着民族自信,比粽子更芳香,也更值得我们细细品味。

交汇点记者 孙敏