八月,火热的季节,难忘的记忆。

31年前的八月,怀着憧憬,带着热爱,青春洋溢的我,迈进了有着红色基因的”新华大家庭”,成为一名党报记者。时光匆匆,转眼三十载,回望来时路,风雨兼程,初心依旧。

岁月的积淀,丰富了我的人生,也让我对新闻事业有了深刻领悟。

记者,不仅是一份职业,更是一份事业。一名记者,不仅要成为社会发展的记录者,更应该是社会进步的推动者。

大到国家领导人,小到普通环卫工,我历经的采访不可胜数。但那次采访,记忆深刻!

90年代初,我省整治盲目发展的“棉纺锭”,调整经济结构。棉纺锭为何屡闯红灯?解决的路径究竟在哪?作为党报,紧扣中心工作,我当时所在的工商处积极策划,准备进行调查报道,年轻的我有幸参与了此次采访。

兴奋、喜悦、摩拳擦掌……我做着采访前的充分准备。然而,令我万万没想到的是,由于是“找问题”的报道,来到省有关部门采访时,我不仅遇到了冷脸,还硬生生被一个分管处室的女同志赶出了门。“我们没什么可说的,你们赶紧走吧!”对方的冷淡和不友好,如同晴天霹雳,让刚工作不久的我,惊愕而且难过。

“小宋,写问题的报道常常会遇到这种情况,不要气馁。”时任工商处处长的周世康和蔼地看着我,眼里是满满的鼓励:可以换个思路,先到基层去采访。许宛英老师也拍着我的肩膀,安慰我、鼓励我。

在工地采访

前辈的信任,让我重振精神。我跟着王强老师一起,深入苏南、苏北小棉纺集中的地方采访。那时交通落后,全省还没有一级公路。记得到启东的采访特别艰难,我们一大早坐长途大巴,摇摇晃晃走了7个多小时。到了启东县城,找了两辆后车座上有小木板的自行车,载着我们去乡镇采访,一路颠簸,尘土飞扬。

去常熟、跑南通,采了一个又一个工厂,访了一户又一户人家。累了,就在路边的石头上稍坐片刻;饿了,就在附近的小店随便充饥。一个星期马不停蹄,我们掌握了大量的一手材料,一气呵成,写出了《棉纺锭为何屡“闯红灯”》的深度调查,真实反映了我省“小棉纺”盲目发展的现状和原因,并对“棉纺热”如何降温提出了建设性对策。

由于材料翔实,把脉准确,稿件对我省整治“小棉纺”起到了推动作用。最令我开心的是,当时撵我出门的那位女同志看了文章后,觉得很有价值,还表示感谢。那一刻春暖花开,作为一名党报记者的自豪感油然而生!

采访江阴长江大桥

针对当时交通落后现状,我有感而发,通讯《高速公路,江苏呼唤你!》,发出了全省媒体呼唤建设高速公路的“第一声”;为揭露慈善活动中的种种“怪现象”,我写出了《三问慈善“变味”了吗?》的通讯;为防止陷入“中等收入陷阱”,我以《跨越“中等收入陷阱”的“江苏答案”》一文敲响了警钟,此稿获得“第十五届江苏新闻奖”。

记者,不仅是一顶耀眼的桂冠,更是一份责任和付出!踏上新闻之旅,一名记者,会在不断的付出中,品尝人间最美的醇酿。

往事如烟,那些难忘的镜头跃然眼前。

2001年7月的一天,我正在昆山紧张采访时,接到了报社来电,通知我两天后跟随江苏党政代表团去西藏采访对口支援。

飞机降落,我们从机舱出来,抬头仰望,蓝天白云,阳光灿烂。然而,当我快走两步,想跟上大部队时,忽然一阵眩晕袭来——高原反应,让我心慌气短。

去西藏前,友人提醒我,到西藏的第一天最好少做事,多休息。但是,写稿是记者的天职,怎么能歇得下来呢!那天晚上,尽管后脑勺剧痛,但我仍然坚持着,完成了第一篇新闻写作,按时发回了报社。

在圣洁的“日光城”,听着援藏干部的奉献故事,看着拉萨的“江苏元素”,我每天都收获着感动,“要用手中的笔,写出江苏和拉萨之间的深情厚谊。”我心中默默地说。

高原反应,让我辗转反侧,无法入睡,只能靠吃安眠药。尽管经常呼吸不畅,尽管脚下像踩着棉花,但是我仍然坚持采访。7月18日到22日,我连续发了三篇稿件。

但第六天下午,我突然觉得喘不过气来,胸口越来越堵,感到越来越无力,人已无法行走。

“赶紧送医院!”代表团工作人员迅速把我送到医院抢救。后来我才知道,送医院时我的血压已经很低。尽管返程时,我是呼吸着氧气上的飞机,但是身体稍微恢复后,我又写出了通讯《“日光城”作证,汉藏兄弟情深》,刊登在A2版头条,圆满完成了采访报道任务。

记者生涯,苦乐相伴;唯有付出,方能收获。

从工作的第一年起到2000年,我是当时省级媒体中跑交通的唯一女记者,寒来暑往,十多个春秋,跑工地、下基坑、登吊塔……我奔波在交通采访的第一线。令我感到自豪的是,我是沪宁高速公路、禄口国际机场、江阴长江大桥、润扬大桥、苏南运河整治、机场高速公路等江苏重大交通工程的见证者和记录者。我用手中的笔,书写着江苏“八五”、“九五”交通的辉煌篇章,记录了江苏创造的一个又一个令人惊叹的奇迹。

采访即将通车的沪宁高速公路

从沪宁高速公路可行性论证开始,一直到高速公路建成通车,我采写了近20万字的报道。1996年,沪宁高速公路建成通车,在省委省政府召开的表彰大会上,当我所在的部门——新华日报工商处被授予高速公路建设有功单位时,看着那沉甸甸的奖牌,我感到无比自豪。

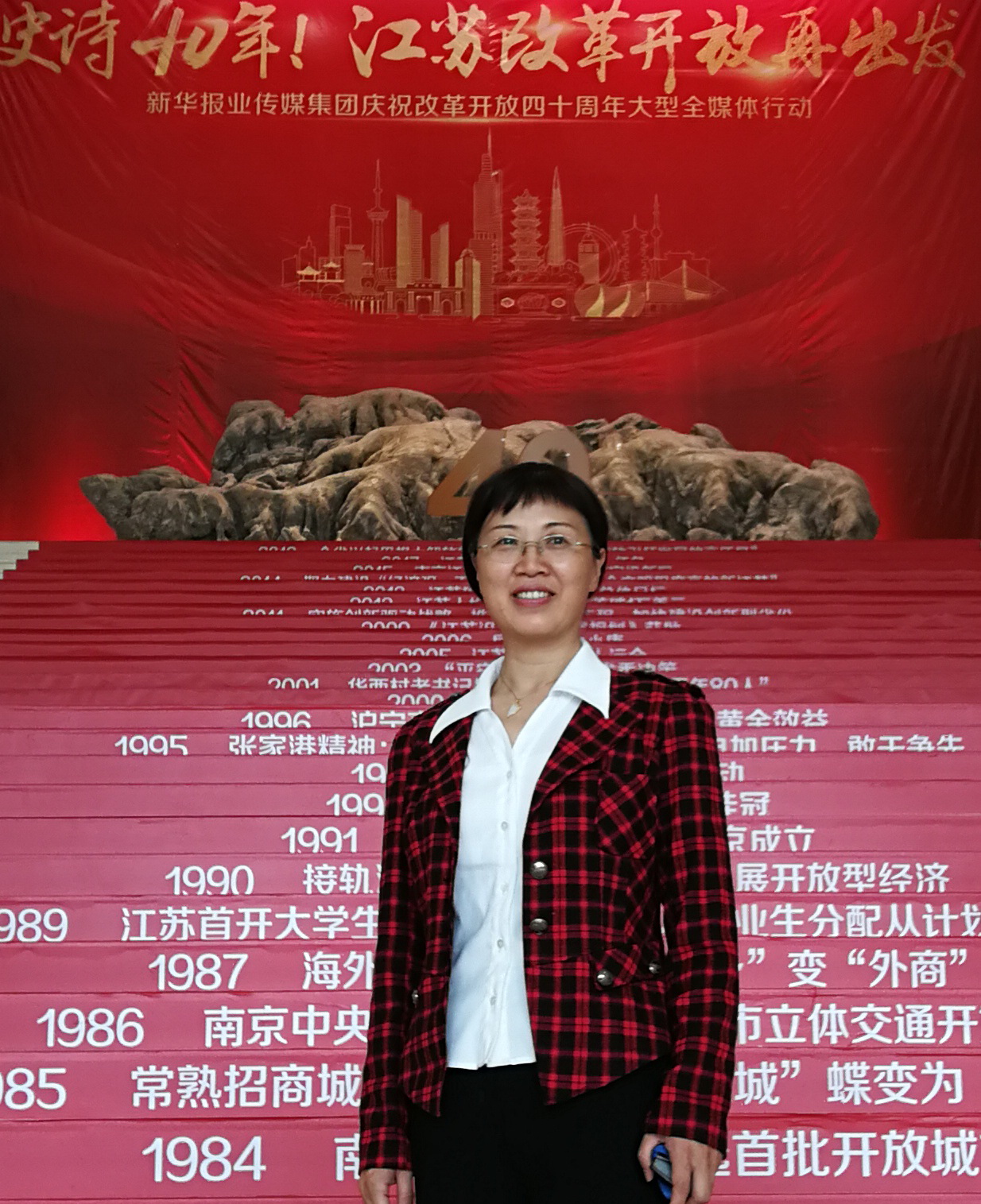

脚印一串又一串,奖牌一个又一个。2018年11月,又一个喜讯传来:我率领的新华日报社会新闻部荣获了省级机关“巾帼文明岗”的光荣称号。

新闻之旅,因为热爱,所以一往情深;因为执着,所以初心依旧。

记得当年拿到大学录取通知书时,看到“新闻专业”字样时,戎马一生的父亲笑了。父亲19岁参军,参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝,多次荣立战功。他平时对我们非常严格,很少表扬我们,但当时的他,眼中满是赞许:好好学习,将来做个好记者!

进入“新华大家庭”,前辈的敬业和奉献精神不断感染着我、激励着我,让我在新闻之路上长大、成熟、不断进步。

2018年1月11日,新华日报迎来80岁华诞。

1月10夜晚,注定难忘!南京江东中路369号,一号楼6楼灯火通明,我牵头负责八十周年华诞的一个特刊报道:从新华日报报史馆看“新华树”成长的光辉历程。

夜晚11点59分时,我和部门90后记者白雪,还在聚精会神制作着小视频。修改,再修改……写文字,我们驾轻就熟,但做视频我们是“新手”。遇到难题了,交汇点视频部的两个小伙子跑过来,伸出了援助之手。12点钟声敲响,新华喜迎80岁生日!深夜一点多,当完成“峥嵘岁月八十载,历经风雨写辉煌”——整版特刊的文字和视频时,我和白雪都欣慰地笑了,作为新华人的自豪感溢满心田。

从“铅与火”到“光与电”,再到“数与网”,新华日报传承红色基因,勇立时代潮流,合着时代节拍,不断创新向前。她见证着历史,也丰富了我的人生。

看着白雪年轻的脸庞,我仿佛看到了当年的自己,执着地走在新闻之路上。