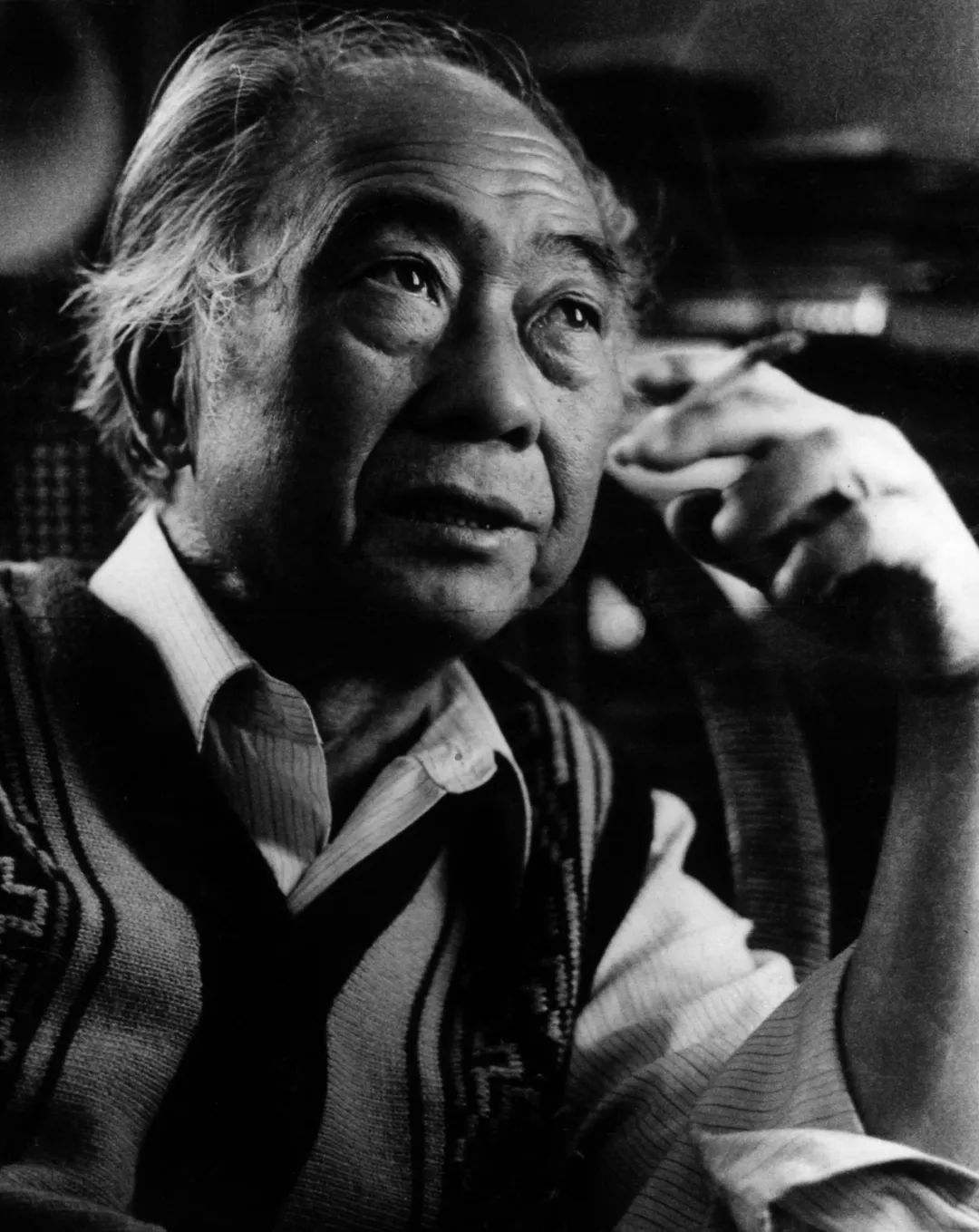

汪曾祺的小说自成一派,深受读者喜爱。作为对中国古典名著、蒲松龄《聊斋》的改编“实验”,他的《聊斋新义》是非常特别的一部作品。日前,《聊斋新义》单行本由广东人民出版社出版,以此来纪念汪先生的百岁诞辰。

1987年,汪曾祺前往美国爱荷华写作中心访学,开始了对《聊斋》部分篇章的改写。在给《人民文学》的创作谈中,他这样阐释自己改写《聊斋》的目的:“我想做一点试验,改写《聊斋》故事,使它具有现代意识。”汪曾祺很喜欢《聊斋》,他希望用自己的视角对《聊斋》重新进行书写,在从美国寄给夫人施松卿的家书中,他反复提及这项工作:“我觉得改写《聊斋》是一件很有意义的工作,这给中国当代创作开辟了一个天地。”“我改编《聊斋》是试验性的。这四篇是我考虑得比较成熟的,有我的看法。”汪曾祺带到美国去的是一个选本,在家书中,他还叮嘱夫人,让儿子汪朗或汪朝为自己买一套《聊斋》的全本。“我带来的是一选本,只选了著名的几篇,而这些‘名篇’(如《小翠》《婴宁》《娇娜》《青凤》)是无法改写的,即放不进我的思想。”

汪曾祺对《聊斋》中的《黄英》《陆判》《促织》《石清虚》等篇章进行了改写,共计13篇,当年在《人民文学》陆续发表后引起轰动,被众多读者争相传阅。汪曾祺保留了古代笔记小说的叙事特点,削弱了原著中传奇性的情节,以独有的清新质朴的语言魅力,将古本《聊斋》的故事和人物注入现代意识,从一个新的高度对原著中男女之间、人狐之间,甚至人与动物、死物之间的故事进行了颠覆、重构与提升,使其不再只是奇闻异事的记录。

1986年,汪曾祺在改编京剧《一捧雪》时,对改变传统作品确定了一个原则:“小改而大动”,即尽量保存传统作品的情节,而在关键的地方加以变动,注入现代意识。这个思路也体现在他对《聊斋》的改写中。

《聊斋新义》中,他将《黄英》大大简化了,删去了黄英与马子才结为夫妇的情节,因为汪曾祺不喜欢迂腐虚伪的马子才,觉得其俗不可耐。这样一来,主题就直露了,但也干净得多了。《促织》和《瑞云》的大团圆式的喜剧结尾,也被汪曾祺改掉。他认为,《促织》本来是一个具有强烈的揭露性的悲剧,原著却使变成蛐蛐的孩子又复活了,他的父亲也有了功名,发了财,这是一大败笔,和前面一家人被逼得走投无路的情绪是矛盾的,孩子的变形也就失去使人震动的力量。“蒲松龄和自己打了架,迫使作者于不自觉中化愤怒为慰安,于此可见封建统治的酷烈。我这样改,相信是符合蒲老先生的初衷的。”

汪曾祺之子、散文家汪朗认为,父亲独有的清新质朴的语言魅力,以及他对传统文化的挚爱,改写《聊斋》再合适不过。“新书对原著‘小改而大动’,故事和人物的描绘变得清晰明了,从现代人的哲学观念、审美视角,注入更多的生命意义和人性的幽微曲折,即便是细致微小的情节也能引人深思。”

作为《聊斋新义》的特邀策划人,著名编剧、策划人史航坦承自己是《聊斋》的“铁杆粉丝”。他特意为这本书作序《我就是想说说我的惊奇》,并讲述自己最喜欢的一篇文章:“我最喜欢《捕快张三》,那是除了汪曾祺谁都写不出来的。”他认为,汪曾祺以“旧瓶装新酒”的方式颠覆、重构、提升了聊斋原著故事,让这本古代小说充溢着一种与众不同的特异魅力,散发出更多的时代新义。

从六朝到明清,民间流传有很多魔幻故事,蒲松龄的《聊斋》便是其中的代表之一。著名学者止庵觉得,《聊斋》在汪曾祺的改写下成就了一个生趣盎然的世界,“将古代汉语转化为简洁明了的现代汉语,人与妖的阴阳世界不再变得冲突、对立,故事的总体脉络没有多大变化,却更注重生活化和哲理性,从而呈现出一种全新的面貌。”

作为汪曾祺对《聊斋》“故事新编”的第一个单行本,《聊斋新义》中不但收录了汪曾祺改写的13个聊斋故事、蒲松龄13篇原文,也放入了著名画家于受万的13幅插画、汪曾祺《聊斋新义》仅存手稿,甚至还有两篇罕见的蒲松龄《聊斋》手稿,对此,汪朗赞叹道:“这是我们老头儿作品里面‘添料’最多的,也是老头儿出版的各种文集当中制作最精美的书之一。”

交汇点记者 于锋